問題

座標平面上の点\(A(0,0),B(0,1),C(1,1),D(1,0)\)を考える。実数\(0<t<1\)に対して, 線分\(AB\), \(BC\), \(CD\)を\(t:(1-t)\)に内分する点をそれぞれ\(P_t\), \(Q_t\), \(R_t\)とし, 線分\(P_tQ_t\), \(Q_tR_t\)を\(t:(1-t)\)に内分する点をそれぞれ\(S_t\), \(T_t\)とする。さらに, 線分\(S_tT_t\)を\(t:(1-t)\)に内分する点を\(U_t\)とする。また, 点\(A\)を\(U_0\), 点\(D\)を\(U_1\)とする。

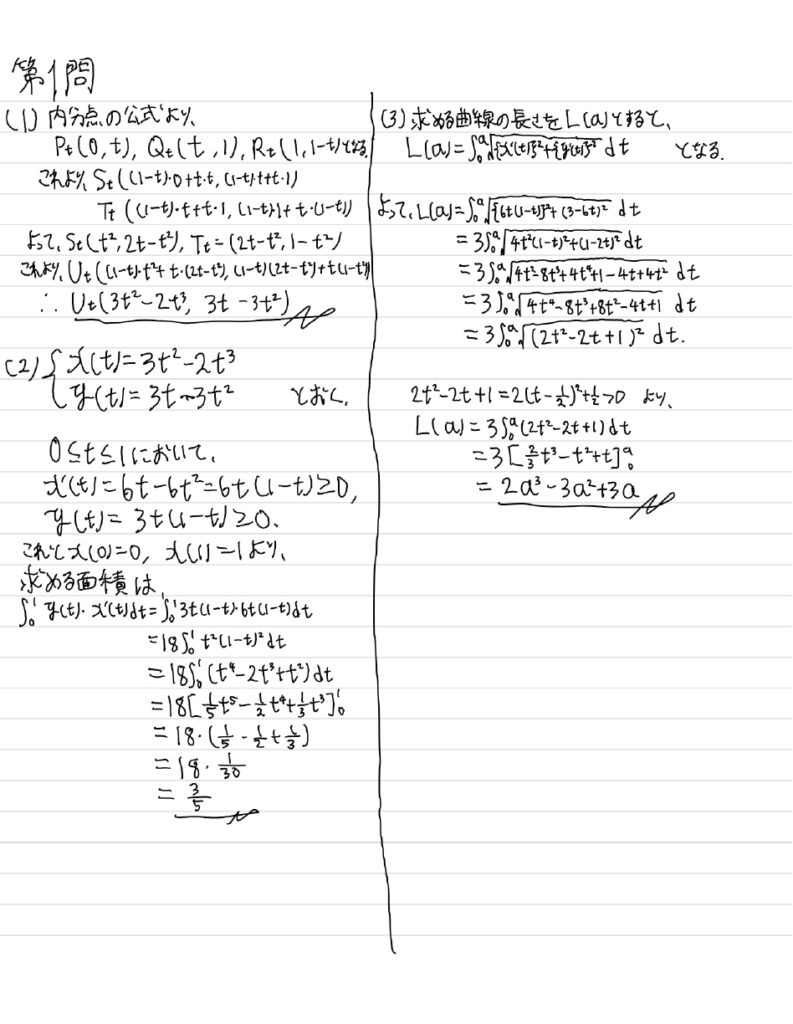

(1)点\(U_t\)の座標を求めよ。

(2)\(t\)が\(0\leq t\leq 1\)の範囲を動くときに点\(U_t\)が描く曲線と, 線分\(AD\)で囲まれた部分の面積を求めよ。

(3)\(a\)を\(0<a<1\)を満たす実数とする。\(t\)が\(0\leq t\leq a\)の範囲を動くときに点\(U_t\)が描く曲線の長さを, \(a\)の多項式の形で求めよ。

方針

今年の東大理系数学の中では比較的簡単な問題である。特に(1)(2)は死守して欲しい。

(1)内分点の公式を何度も用いることで座標を求める。

(2)パラメーター\(t\)によって表されている曲線の面積を求める問題である。

\(t\)が0から1を動く際に\(y\)の符号が変化していないか、また\(x\)を\(t\)で微分したときの導関数の符号が変化していないかに注意して面積を求める。(幸い今回は上2つのような状況にはならないため、簡単に計算できる。)

(3)曲線の長さの公式を用いて計算する。

途中根号の中身が4次式になるが、このままだと計算ができなそうなので2乗の形を作って根号を外せるのではないかという予想を立てる。

解答

補足

(3)で根号を外す方法について…

「根号は外れるだろう」といった予想をもとにして決定していく。

まず2乗して4次式になるということから、もとの式は2次式\(pt^2+qt+r\)である。

\(4t^4-8t^3+8t^2-4t+1=(pt^2+qt+r)^2\)より、\(t^4\)の係数・定数項を比較することで\(p=\pm 2,r=\pm 1\)となる(複号任意)。

この上で\(t^3\)の係数を比較することで、\(q=\mp 2\)となる。(これについては、\(p\)の符号について複号同順)

残りの係数についても比較することで、\((p,q,r)=(\pm 2, \mp 2, \pm 1)\)と分かる(複号同順)。

このうち、\(0\)から\(a\)の範囲で非負となるのは\((p,q,r)=(2,-2,1)\)のときであることから、

\(\sqrt{4t^4-8t^3+8t^2-4t+1}=2t^2-2t+1\)