問題

点\(P,Q\)を数直線の原点におき,\(1\)個のさいころを投げて出た目に応じて\(P,Q\)を動かす。偶数の目が出たときは\(P\)を正の向きに\(1\)だけ動かし, \(5\)または\(6\)の目が出たときは\(Q\)を正の向きに\(1\)だけ動かす。たとえば, \(6\)の目が出たときは\(P,Q\)をともの正の向きに\(1\)だけ動かす。\(P\)と\(Q\)の距離が初めて\(2\)となるまでさいころを投げ続けることとし, \(P\)と\(Q\)の距離が\(2\)となったら, それ以降はさいころを投げない。\(n\)回さいころを投げて\(P\)と\(Q\)の距離が\(2\)となる確率を\(p_n\)とする。

(1)\(p_2=\)(シ)である。

(2)\(n\)回さいころを投げて, \(P\)が\(Q\)よりも正の向きに\(1\)だけ進んでいる確率を\(x_n\), \(P\)と\(Q\)が同じ位置にある確率を\(y_n\), \(Q\)が\(P\)よりも正の向きに\(1\)だけ進んでいる確率を\(z_n\)とすると, \[y_{n+1}=(ス)x_n+(セ)y_n+(ソ)z_n\]という関係式が成立する。また, \(x_n=(タ)z_n\)が成り立つ。ただし, (ス)~(タ)には数を記入すること。

(3)関係式\[z_{n+1}+\alpha y_{n+1}=\beta(z_n+\alpha y_n)\]を満たす定数の組\((\alpha , \beta)\)は, (チ)と(ツ)の2組ある。

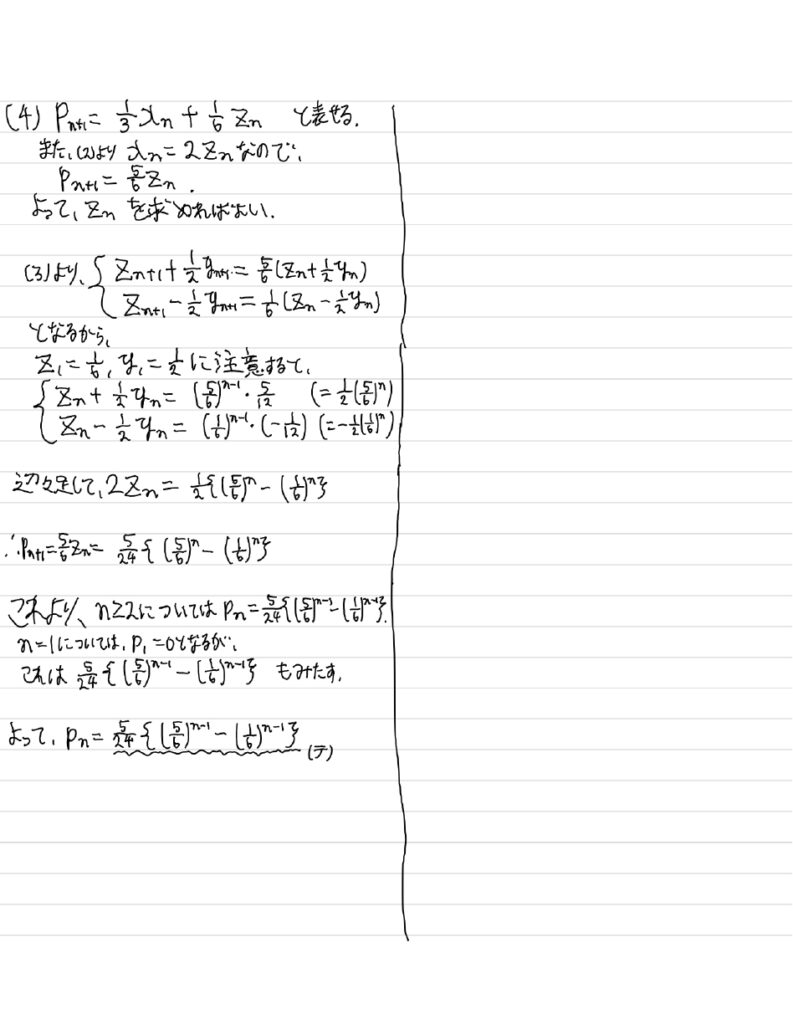

(4)\(p_n\)を\(n\)を用いて表すと\(p_n=\)(テ)となる。

方針

典型的な確率漸化式の問題であるため、確実に得点をしておきたい。

(1)状況としては「2回とも\(P\)のみが正の向きに動く、または2回とも\(Q\)のみが正の向きに動く」を考えれば良い。

(2)解答のように推移図を描いて考える。

また、問題文によると\(x_n\)と\(z_n\)の関係は定数倍の関係にあるらしいと分かる。\(n=1,2\)の場合を実際に求めることで関係性を予想し、その予想が正しいことを数学的帰納法を用いることで確かめる。

(3) (2)と同様にして\(z_{n+1}\)も求める。

その後\(y_{n+1},z_{n+1}\)を代入し、恒等式を用いることで\(\alpha,\beta\)を求める。

(4)\(p_n\)を\(x_n,y_n,z_n\)を用いて表すことで求める。\(x_n=2z_n\)にも注意すると、最終的には\(p_n=\frac{5}{6}z_n\)となることから、\(z_n\)を求める方針で解く。

解答

補足

今回は誘導があったことから解きやすかったと思うが、慶応のレベルだと誘導なしで出題されてもおかしくはない。

確率漸化式を自力で作る練習もしておこう。